2023年06月22日

広島~別府ロングドライブ

広島・福岡・別府とロングドライブに行ってきた。

広島と言えばサミットだが、我々は原爆ドームと広島焼だ。

当然この地にくれば目に浮かぶのはねむねむさんだ、街を歩くと「じゃけい・じゃけん・いぬる」等の方言が飛び交っている。

今は活気があり整備された綺麗な都市だが資料館を観ると心が痛む。ここは二言目には核と叫ぶプーチンが訪れるべき場所だ。

原爆ドームの近くにある長田屋というお好み焼きの店に入るが、人気店らしく長蛇の列で30分以上待った。

店の対応は良く、2種類の広島焼を嫁さんとシェアした。

大きくピカピカに磨いた鉄板に焼き立ての広島焼が運ばれてくる。熱いが滅茶苦茶旨い!(^^)!

広島焼にレモスコとマヨネーズ、激辛ソースをちょいと掛けて食べるとこれまたイケた。

帰りに店でレモスコと激辛ソースをお買い上げ。

海外からの客も何人か居て国際的人気と店の入り口の掛け時計にこの店の歴史を感じる。

当日の宿は、竹原市製塩町の古民家の宿(最近この種の宿に凝っているのだ)

元銀行の建物だそうで、上手にリノベーションしてある。

町は、文化財として整備保存してあり、とても風情を感じる。

街を歩いていたら道の駅を見つけるそこで目に入ったのは、

直ぐにお買い上げで食べ出したら止まらない旨さだ。(^_-)-☆

宿泊は我々夫婦の1組だけであったが、部屋、料理、接客の全てに満点を付けれる宿であった。

特に美味しくて印象的な料理は。。。

他にも出てきたその品数の多さに満腹で食べきれないくらいだった。

さて、翌日旨い朝食を済ませ、一路福岡に向けて出発!!!

途中、壇之浦サービスエリアに立ち寄った。

潮の早い関門海峡に掛かる橋とその下を走る船の景色は絶景だった。気温は29℃はあったが、湿気のない風が有りとても爽やかであった。

福岡に来た目的は御料理茅乃舎に行く事だ。

小生は今回で3度目だが出汁で有名な茅乃舎が経営するレストランが福岡県糟屋郡久山町の山奥に有る。

整備された庭、蛍や錦鯉が泳ぐ小川の畔に有るこのレストランは山奥にも関わらず多くのお客に人気がある。

メイン料理はこの十穀鍋で一度食べたら必ず虜になるだろう、柚子胡椒、特別な塩、生七味で食べるのだが、止まりません(>_<)

色々と料理が出てきたが最後に土鍋で炊いたトマトの炊き込みご飯は美味しかった。

ちっと家から遠いが、我が人生で何度食べれるやら・・・・・。

この昼食が終わり、別府に向かうが、当初は良い思い出が有る黒川温泉に再び行きたいと思っていたが、帰路の事を考え別府に変更した。

温泉街によくあるパターンだが海から少々離れて高台にある温泉旅館に宿をとった。

車を旅館の入り口の扉に近づけると自動で開き、中から全員と思しき従業員の方々がお出迎えの誠に丁寧な対応であった。

仲居さん方々も常に笑顔で話しかけてくれるアットホームな旅館であった。

部屋に入る正面が大きなガラス窓に外がテラスになっている。テラスに出ると風がとても爽やかであ。窓一面が素晴らしい眺望で別府の町や海が一望できて暫く椅子に腰掛けて眺めていても飽きない。

小生の写真ではその良さを伝える事ができないが、天気にも恵まれて美しい夜景も堪能した。

旅館の駐車場の脇には源泉が湯けむりを上げており、それを冷やしてかけ流しの温泉を提供していた。

肌がつるつるになる湯でなかなか湯冷めしない良い温泉だった。

流石湯量日本一の温泉だ。

翌日、朝8時半に開店する人気のパン屋(友永パン屋)があるとの情報に直行したが、既に20人程の行列でガードマンが居る程だ。安い旨いが売りで、パン好きな嫁さんも大喜びで購入出来た。

地獄巡りや高崎山は既に行ったことがあるので、景色の良い所を探してドライブをした。

昼は、亀正くるくる寿司(人気No1)に行くつもりだったが臨時休業で、嫁さんがパン屋で聞いた「和音」と言う「とり天」が絶品の店に向かった。

地鶏を揚げた料理だが、唐揚げは良く食べたが天ぷらは初めて。。。ポン酢を付けて食べるが、これがカラッと揚がっているがフワフワで柔らかく旨~~~い!!!

この定食、子イカの沖漬けも付いて1,200円。。。パン屋といいこの定食も美味くて安い別府は良い街だ!!!

別府駅で夕食に駅弁を購入(人気駅弁で事前に取り置き予約をしていた)

このれは九州駅弁コンテストで優勝した弁当で実に美味かった。(船のレストランは混むとの口コミが有った為)

百貨店に行って九州の焼酎を買ったりして、帰りの別府国際観光港に向かう。

既にトラックや乗用車が列をなしていた。受付でチェックインを済ませ、乗船案内を待つのだが、小生にとってフェリーに車で乗船は初めての経験で要領が解らなかったが、親切な係員に従っていざ船に乗り込んだ。

幸運にもこのフェリーは今年の4月に就航したばかりの新造船であった。

以前に乗船した「飛鳥」ほど大きくはないがそれでも全長200mの巨大な船である。

船室は、ホテルのツインルームと遜色の無い綺麗な部屋だ。バルコニーもあってトイレ・シャワーも完備でアメニティーも充実していた。

ドラがガンガン鳴って出航だ。

航路は豊後水道を通って瀬戸内海を進み大阪南港に進むらしい。途中しまなみ街道、瀬戸大橋、明石海峡大橋と通過するが、ライトアップされた橋がとても綺麗だそうだが、残念ながら寝入ってしまい目が覚めたら神戸を過ぎて明るくなっていた。(@_@)

大阪港に到着して新大阪駅に家での夕食に「ひっぱりだこ」駅弁(これも事前に取り置き予約)を買いに行った。この駅弁も超人気で直ぐに売り切れになるそうだ。

これも滅法旨いのだ。昼食用の駅弁も買い足した。

いよいよ自宅までラストドライブ・・・・安全運転で11時半に自宅到着。

走行距離は約1,300㎞であったが、殆ど渋滞もなくとても快適ドライブであった。

選んだ訳ではなかったが、広島、大分、大阪と全国旅行支援の適用になり二人で22,000円の支援と地域クーポン12,000円で合計34,000円の特典があった。車の燃料代や駅弁とか土産など利用できてとても助かった!(^^)!

毎回そうだが、我々夫婦は食道楽でその地の旨い物を目掛けて旅行を楽しむ。

だから遠くても自家用車で行く。

今回も多くの美食に出会う事が出来た。(^^)/

次は、何を食べに行こうかな???

広島と言えばサミットだが、我々は原爆ドームと広島焼だ。

当然この地にくれば目に浮かぶのはねむねむさんだ、街を歩くと「じゃけい・じゃけん・いぬる」等の方言が飛び交っている。

今は活気があり整備された綺麗な都市だが資料館を観ると心が痛む。ここは二言目には核と叫ぶプーチンが訪れるべき場所だ。

原爆ドームの近くにある長田屋というお好み焼きの店に入るが、人気店らしく長蛇の列で30分以上待った。

店の対応は良く、2種類の広島焼を嫁さんとシェアした。

大きくピカピカに磨いた鉄板に焼き立ての広島焼が運ばれてくる。熱いが滅茶苦茶旨い!(^^)!

広島焼にレモスコとマヨネーズ、激辛ソースをちょいと掛けて食べるとこれまたイケた。

帰りに店でレモスコと激辛ソースをお買い上げ。

海外からの客も何人か居て国際的人気と店の入り口の掛け時計にこの店の歴史を感じる。

当日の宿は、竹原市製塩町の古民家の宿(最近この種の宿に凝っているのだ)

元銀行の建物だそうで、上手にリノベーションしてある。

町は、文化財として整備保存してあり、とても風情を感じる。

街を歩いていたら道の駅を見つけるそこで目に入ったのは、

直ぐにお買い上げで食べ出したら止まらない旨さだ。(^_-)-☆

宿泊は我々夫婦の1組だけであったが、部屋、料理、接客の全てに満点を付けれる宿であった。

特に美味しくて印象的な料理は。。。

他にも出てきたその品数の多さに満腹で食べきれないくらいだった。

さて、翌日旨い朝食を済ませ、一路福岡に向けて出発!!!

途中、壇之浦サービスエリアに立ち寄った。

潮の早い関門海峡に掛かる橋とその下を走る船の景色は絶景だった。気温は29℃はあったが、湿気のない風が有りとても爽やかであった。

福岡に来た目的は御料理茅乃舎に行く事だ。

小生は今回で3度目だが出汁で有名な茅乃舎が経営するレストランが福岡県糟屋郡久山町の山奥に有る。

整備された庭、蛍や錦鯉が泳ぐ小川の畔に有るこのレストランは山奥にも関わらず多くのお客に人気がある。

メイン料理はこの十穀鍋で一度食べたら必ず虜になるだろう、柚子胡椒、特別な塩、生七味で食べるのだが、止まりません(>_<)

色々と料理が出てきたが最後に土鍋で炊いたトマトの炊き込みご飯は美味しかった。

ちっと家から遠いが、我が人生で何度食べれるやら・・・・・。

この昼食が終わり、別府に向かうが、当初は良い思い出が有る黒川温泉に再び行きたいと思っていたが、帰路の事を考え別府に変更した。

温泉街によくあるパターンだが海から少々離れて高台にある温泉旅館に宿をとった。

車を旅館の入り口の扉に近づけると自動で開き、中から全員と思しき従業員の方々がお出迎えの誠に丁寧な対応であった。

仲居さん方々も常に笑顔で話しかけてくれるアットホームな旅館であった。

部屋に入る正面が大きなガラス窓に外がテラスになっている。テラスに出ると風がとても爽やかであ。窓一面が素晴らしい眺望で別府の町や海が一望できて暫く椅子に腰掛けて眺めていても飽きない。

小生の写真ではその良さを伝える事ができないが、天気にも恵まれて美しい夜景も堪能した。

旅館の駐車場の脇には源泉が湯けむりを上げており、それを冷やしてかけ流しの温泉を提供していた。

肌がつるつるになる湯でなかなか湯冷めしない良い温泉だった。

流石湯量日本一の温泉だ。

翌日、朝8時半に開店する人気のパン屋(友永パン屋)があるとの情報に直行したが、既に20人程の行列でガードマンが居る程だ。安い旨いが売りで、パン好きな嫁さんも大喜びで購入出来た。

地獄巡りや高崎山は既に行ったことがあるので、景色の良い所を探してドライブをした。

昼は、亀正くるくる寿司(人気No1)に行くつもりだったが臨時休業で、嫁さんがパン屋で聞いた「和音」と言う「とり天」が絶品の店に向かった。

地鶏を揚げた料理だが、唐揚げは良く食べたが天ぷらは初めて。。。ポン酢を付けて食べるが、これがカラッと揚がっているがフワフワで柔らかく旨~~~い!!!

この定食、子イカの沖漬けも付いて1,200円。。。パン屋といいこの定食も美味くて安い別府は良い街だ!!!

別府駅で夕食に駅弁を購入(人気駅弁で事前に取り置き予約をしていた)

このれは九州駅弁コンテストで優勝した弁当で実に美味かった。(船のレストランは混むとの口コミが有った為)

百貨店に行って九州の焼酎を買ったりして、帰りの別府国際観光港に向かう。

既にトラックや乗用車が列をなしていた。受付でチェックインを済ませ、乗船案内を待つのだが、小生にとってフェリーに車で乗船は初めての経験で要領が解らなかったが、親切な係員に従っていざ船に乗り込んだ。

幸運にもこのフェリーは今年の4月に就航したばかりの新造船であった。

以前に乗船した「飛鳥」ほど大きくはないがそれでも全長200mの巨大な船である。

船室は、ホテルのツインルームと遜色の無い綺麗な部屋だ。バルコニーもあってトイレ・シャワーも完備でアメニティーも充実していた。

ドラがガンガン鳴って出航だ。

航路は豊後水道を通って瀬戸内海を進み大阪南港に進むらしい。途中しまなみ街道、瀬戸大橋、明石海峡大橋と通過するが、ライトアップされた橋がとても綺麗だそうだが、残念ながら寝入ってしまい目が覚めたら神戸を過ぎて明るくなっていた。(@_@)

大阪港に到着して新大阪駅に家での夕食に「ひっぱりだこ」駅弁(これも事前に取り置き予約)を買いに行った。この駅弁も超人気で直ぐに売り切れになるそうだ。

これも滅法旨いのだ。昼食用の駅弁も買い足した。

いよいよ自宅までラストドライブ・・・・安全運転で11時半に自宅到着。

走行距離は約1,300㎞であったが、殆ど渋滞もなくとても快適ドライブであった。

選んだ訳ではなかったが、広島、大分、大阪と全国旅行支援の適用になり二人で22,000円の支援と地域クーポン12,000円で合計34,000円の特典があった。車の燃料代や駅弁とか土産など利用できてとても助かった!(^^)!

毎回そうだが、我々夫婦は食道楽でその地の旨い物を目掛けて旅行を楽しむ。

だから遠くても自家用車で行く。

今回も多くの美食に出会う事が出来た。(^^)/

次は、何を食べに行こうかな???

2023年05月13日

またまた名人に遭遇!!

5月12日㈮午前3時半に敦賀到着。まだ明けきらぬ午前4時に出航。

昼間は夏の様に暑いのに現地の気温は9℃・・・・寒いのなんの。。。(>_<)

勿論吾輩の出で立ちは真冬の恰好で上から下までバッチリ防寒装備である。

約40分かけて沖合のポイントに到着。

「水深113m150g位で始めて下さい。」と船長の合図で一斉に投入。

吾輩はと言うと一歩立ち遅れてロッドにラインを通しただけでタイラバヘッドも装着していない(@_@)

慌てて以前船長から貰ったタコカーリーを付けて投入。。

4~5m程の風が有り、船が流れてラインは60度ほどの角度で出ていく。1回目の着底で130m近くラインが出た。正にディープタイラバだ。

すると程なく周りからヒットの声が!!ドテラ流しなので、船の片側に7人の釣り人が座るが、その内4人は真鯛をヒットした様だ。

船長もタモ入れに忙しい。

こちらは、アタリすらない。数回底取りをし直した為にラインは250mを超えた。この距離になると徐々に着底の判断も難しくなるので、回収する。

すると隣の30~40代の釣り人が、「もう、ホタルイカパターンは終わったのでタコカーリーでは難しいですよ」と声を掛けてくれた。

それに「産卵も終わった鯛も多いのでノッコミ時期の様なガツガツしたアタリは無いと思いますよ。グッと重くなるような微妙なアタリです。」とアドバイスをくれた。

早速、仕掛けをチェンジしようとタックルボックスのネクタイを探すが。。。。 「無い!?!?」あれだけキチンと用意をしたつもりがフック入れに数本のネクタイが有るのみ。

「無い!?!?」あれだけキチンと用意をしたつもりがフック入れに数本のネクタイが有るのみ。

完全にネクタイホルダーを入れ忘れたのだ!阿呆以外の何者でもない((+_+))

そんなこんなしていると周りでは、魚種は真鯛ばかりではないが、レンコ鯛や甘鯛などHitさせている。

焦る事この上もない。

勿論アドバイスをくれた釣り人も既に良型の真鯛を釣り上げている。どころか、甘鯛、オオアジまでHitさせているのである。

吾輩はアタリすらない。確かこの時点では、船中7名中5名は真鯛を釣り上げていた。

隣の釣り人が、吾輩の体たらくを見かねたのか「このフックとこのネクタイを使ってみて下さい。釣れなかったら御免なさい」と言って、小針の3本フックと細いカールネクタイを手渡してくれた。

このタイミングでは、風も微風になり船の流れも無くなり、船中は釣り始めの様なアタリは遠のき静かになっていた。

吾輩は心中では「今日は坊主かあああ」と感じていたくらいだ。

タイラバヘッドも150gから80gにサイズダウンしてシステムを組んで投入した。

「細めのカーリーですから巻き方はゆっくり巻いてアピールしてください。」とアドバイス。

3回ほど20~30mをそこから巻き落とし底を切って5回巻いたところでテイップがブルブルと震えた。そのままのペースで巻き巻き。。。

「ゆっくりロッドを立ててみて下さい」グッと重さを感じドラグがジジジと鳴いた。「そのアタリは間違いなく真鯛です。細軸の小針なのでゆっくりと巻いて下さい。そうすればバレずに上がってきます」

船長も傍に来て「おお~やったねえ」とまだ釣り上げていないのに喜んでくれる。

見事真鯛を釣り上げた。

正直1枚釣り上げたのでホッとした。少なくとも坊主は退避できた。

心に余裕が出来たので、隣の釣り人に感謝すると共にタイラバ知識の多さに感心している旨を話すと、その人は釣り具メーカーのフィールドテスターをしているそうだ。

なるほど納得である。

それからも、ラインの角度にティップを合わせロッドを一直線になる様に持ってドラグで釣る様にした方が良い等アドバイスを貰う。

周りは静かでアタリも無さそうだが、小生は1尾目を吊り上げて程なく2尾目もGETした。

船長は、潮が流れず、船も動かない様子に他の遊漁船と交信して状況を交換しているが、他船も潮止まりに困惑しているようだ。

しかし、船長は何とか釣り人に釣らせたいと何度もポイントを移動した。

しかしながら、なかなか良い潮の流れに出会えない。時折竿を曲げるのは、エソか大きなフグである。何故か同じ人がフグばかりを釣り上げるのだが、ネクタイやアクションなどフグ好みなのかもしれない。

小生は残念ながら真鯛を更に追加とはならなかったが、それ以降ムシガレイ、まあまあサイズのレンコ鯛と釣りを楽しむ事が出来た。

納竿まで30分を切ったところで、隣が「この潮は釣れるかも」と呟いた。

すると隣のフィールドテスターの釣り人と小生にアタリが、小生は掛かりが浅かったのかバレてしまったが、隣は船中で最も大きな70級の真鯛を釣り上げた。流石である。

帰りの船中で、フックの大きさやフックセットの目安、ネクタイの選び方など色々教えてもらった。特に小生はタイラバの回収の楽さから小型の電動リールを使っているが、完全にフッキングして魚が大人しくなるまでは手巻きをしていた。確かに手巻きで巻き抵抗で重さを感じ出すとアタリが出る事が解った。釣り名人が言うには、巻き抵抗を感じるって事はその層に潮の流れが有ることで、ネクタイも良く動き釣れる確率が上がる。だから巻きながら潮の流れを掴み取る事が釣果を上げる一歩だと。。。

いやあ今回も良い人に出会えてとても勉強になった。アシストフックのサイズや長さ、ネクタイとの同調など準備段階から見直す必要性を感じた。それから実釣においては、潮を感じることの大切さ等々。。。

〇田さんありがとうございました。またお会いできる事を願っています。

帰宅後メジャーで測ったが、2尾共にピッタリ50cmであった。

今夜夕食に真鯛のカルパッチョと昆布締めした真鯛で黒寿司を食した。久々で旨かった。

何かこの歳になって益々釣りの奥深さに魅了されつつある。(笑)

昼間は夏の様に暑いのに現地の気温は9℃・・・・寒いのなんの。。。(>_<)

勿論吾輩の出で立ちは真冬の恰好で上から下までバッチリ防寒装備である。

約40分かけて沖合のポイントに到着。

「水深113m150g位で始めて下さい。」と船長の合図で一斉に投入。

吾輩はと言うと一歩立ち遅れてロッドにラインを通しただけでタイラバヘッドも装着していない(@_@)

慌てて以前船長から貰ったタコカーリーを付けて投入。。

4~5m程の風が有り、船が流れてラインは60度ほどの角度で出ていく。1回目の着底で130m近くラインが出た。正にディープタイラバだ。

すると程なく周りからヒットの声が!!ドテラ流しなので、船の片側に7人の釣り人が座るが、その内4人は真鯛をヒットした様だ。

船長もタモ入れに忙しい。

こちらは、アタリすらない。数回底取りをし直した為にラインは250mを超えた。この距離になると徐々に着底の判断も難しくなるので、回収する。

すると隣の30~40代の釣り人が、「もう、ホタルイカパターンは終わったのでタコカーリーでは難しいですよ」と声を掛けてくれた。

それに「産卵も終わった鯛も多いのでノッコミ時期の様なガツガツしたアタリは無いと思いますよ。グッと重くなるような微妙なアタリです。」とアドバイスをくれた。

早速、仕掛けをチェンジしようとタックルボックスのネクタイを探すが。。。。

「無い!?!?」あれだけキチンと用意をしたつもりがフック入れに数本のネクタイが有るのみ。

「無い!?!?」あれだけキチンと用意をしたつもりがフック入れに数本のネクタイが有るのみ。完全にネクタイホルダーを入れ忘れたのだ!阿呆以外の何者でもない((+_+))

そんなこんなしていると周りでは、魚種は真鯛ばかりではないが、レンコ鯛や甘鯛などHitさせている。

焦る事この上もない。

勿論アドバイスをくれた釣り人も既に良型の真鯛を釣り上げている。どころか、甘鯛、オオアジまでHitさせているのである。

吾輩はアタリすらない。確かこの時点では、船中7名中5名は真鯛を釣り上げていた。

隣の釣り人が、吾輩の体たらくを見かねたのか「このフックとこのネクタイを使ってみて下さい。釣れなかったら御免なさい」と言って、小針の3本フックと細いカールネクタイを手渡してくれた。

このタイミングでは、風も微風になり船の流れも無くなり、船中は釣り始めの様なアタリは遠のき静かになっていた。

吾輩は心中では「今日は坊主かあああ」と感じていたくらいだ。

タイラバヘッドも150gから80gにサイズダウンしてシステムを組んで投入した。

「細めのカーリーですから巻き方はゆっくり巻いてアピールしてください。」とアドバイス。

3回ほど20~30mをそこから巻き落とし底を切って5回巻いたところでテイップがブルブルと震えた。そのままのペースで巻き巻き。。。

「ゆっくりロッドを立ててみて下さい」グッと重さを感じドラグがジジジと鳴いた。「そのアタリは間違いなく真鯛です。細軸の小針なのでゆっくりと巻いて下さい。そうすればバレずに上がってきます」

船長も傍に来て「おお~やったねえ」とまだ釣り上げていないのに喜んでくれる。

見事真鯛を釣り上げた。

正直1枚釣り上げたのでホッとした。少なくとも坊主は退避できた。

心に余裕が出来たので、隣の釣り人に感謝すると共にタイラバ知識の多さに感心している旨を話すと、その人は釣り具メーカーのフィールドテスターをしているそうだ。

なるほど納得である。

それからも、ラインの角度にティップを合わせロッドを一直線になる様に持ってドラグで釣る様にした方が良い等アドバイスを貰う。

周りは静かでアタリも無さそうだが、小生は1尾目を吊り上げて程なく2尾目もGETした。

船長は、潮が流れず、船も動かない様子に他の遊漁船と交信して状況を交換しているが、他船も潮止まりに困惑しているようだ。

しかし、船長は何とか釣り人に釣らせたいと何度もポイントを移動した。

しかしながら、なかなか良い潮の流れに出会えない。時折竿を曲げるのは、エソか大きなフグである。何故か同じ人がフグばかりを釣り上げるのだが、ネクタイやアクションなどフグ好みなのかもしれない。

小生は残念ながら真鯛を更に追加とはならなかったが、それ以降ムシガレイ、まあまあサイズのレンコ鯛と釣りを楽しむ事が出来た。

納竿まで30分を切ったところで、隣が「この潮は釣れるかも」と呟いた。

すると隣のフィールドテスターの釣り人と小生にアタリが、小生は掛かりが浅かったのかバレてしまったが、隣は船中で最も大きな70級の真鯛を釣り上げた。流石である。

帰りの船中で、フックの大きさやフックセットの目安、ネクタイの選び方など色々教えてもらった。特に小生はタイラバの回収の楽さから小型の電動リールを使っているが、完全にフッキングして魚が大人しくなるまでは手巻きをしていた。確かに手巻きで巻き抵抗で重さを感じ出すとアタリが出る事が解った。釣り名人が言うには、巻き抵抗を感じるって事はその層に潮の流れが有ることで、ネクタイも良く動き釣れる確率が上がる。だから巻きながら潮の流れを掴み取る事が釣果を上げる一歩だと。。。

いやあ今回も良い人に出会えてとても勉強になった。アシストフックのサイズや長さ、ネクタイとの同調など準備段階から見直す必要性を感じた。それから実釣においては、潮を感じることの大切さ等々。。。

〇田さんありがとうございました。またお会いできる事を願っています。

帰宅後メジャーで測ったが、2尾共にピッタリ50cmであった。

今夜夕食に真鯛のカルパッチョと昆布締めした真鯛で黒寿司を食した。久々で旨かった。

何かこの歳になって益々釣りの奥深さに魅了されつつある。(笑)

2023年02月03日

趣味での創意工夫って楽しいね。その3 (SLJ小物)

SLJってやった事ないので今年は是非ともチャレンジしたい。

小型のメタルジグは既に有る。

ロッドはベイトロッドはタイラバロッドを、スピニングはシーバスロッドもしくは一つテンヤロッドを併用しようかと考えている。

何しろ気に入っているのが、ライトタックルでタイラバの様にただ巻きで良いというのが魅力的だ。

前回主にトリプルフックを使ったブレードジグの作成をアップしたが、今回はダブルフックを使ったブレードジグを作ってみた。

作ったと言うと大げさで、2秒で完了する。

ブレードは新たにダイソーでスピンテールブレードを入手し、それを使用した。

100均ショップは釣り具関連もとても充実してきて吾輩にとっては非常に有り難い。

ダブルフックは、がまかつダブルフック21のサイズ4である。

取り付けの注意点は、針先がブレードの窪みの反対側に常に向くようにセットする以外にはない。

ビデオの様にテーリングも起こし難いし、常にフックは外側に向き、ブレードにすっぽり隠れる。

魚がブレードに食い付けば自動的にフッキングするだろうと思う。

ダブルフックは弱いと聞くが、一度試してみる。

真鯛針でアシストフックも作ったので、これも試してみる。

こうして、釣りを連想しながら小物を作るのも実釣してる時の様に楽しい(^^♪

小型のメタルジグは既に有る。

ロッドはベイトロッドはタイラバロッドを、スピニングはシーバスロッドもしくは一つテンヤロッドを併用しようかと考えている。

何しろ気に入っているのが、ライトタックルでタイラバの様にただ巻きで良いというのが魅力的だ。

前回主にトリプルフックを使ったブレードジグの作成をアップしたが、今回はダブルフックを使ったブレードジグを作ってみた。

作ったと言うと大げさで、2秒で完了する。

ブレードは新たにダイソーでスピンテールブレードを入手し、それを使用した。

100均ショップは釣り具関連もとても充実してきて吾輩にとっては非常に有り難い。

ダブルフックは、がまかつダブルフック21のサイズ4である。

取り付けの注意点は、針先がブレードの窪みの反対側に常に向くようにセットする以外にはない。

ビデオの様にテーリングも起こし難いし、常にフックは外側に向き、ブレードにすっぽり隠れる。

魚がブレードに食い付けば自動的にフッキングするだろうと思う。

ダブルフックは弱いと聞くが、一度試してみる。

真鯛針でアシストフックも作ったので、これも試してみる。

こうして、釣りを連想しながら小物を作るのも実釣してる時の様に楽しい(^^♪

2023年01月28日

趣味での創意工夫って楽しいね。その2(釣り小物造り)

以前、馴染みの遊漁船の船長が、「タイラバやメタルジグする時にリーダーに枝スを付けて、餌木かサビキを付けると渋い時は効果があるよ。」って話を思い出した。

そこで、ジギングサビキやサビキモドキ(以下シリコンシーラントルアー)を作ってみた。

一つは、鯵用サビキ(管付きチヌ3号)で、もう一つはフィッシュイーター用のシリコンシーラントルアー(管付きチヌ6号)だ。

YouTubeでTrojs Fishingというのでシリコンで作ったシラスの様なルアーをサビキの様に使って釣りをしているのを観た。

これを真似てみようと思ってチャレンジする為にシリコンのシラスを作ってみることに。

作り方は途中まで同じで、主材料は、釣り針、ミシン糸、フラッシャー、で個別にハゲ皮、アルミホイル、シリコンコーキング剤等々だ。

タイイングバイスを持っていないのでネットで観た、なんちゃって100均タイイングで針にミシン糸で下巻きして、フラッシャーを結びつける。アシストフックを作る要領だ。

フェザーも偶々家に有ったのでそれも作ってみた。(^^♪

サビキはハゲ皮を付け、シラス(Smelt)はフラッシャーを魚の背骨の様に棒状に束ねて瞬間接着剤で固めるのだ。

ミシン糸でタイイングするのだが、最終的にはハーフヒッチやエンドノットで締めくくる。

そこで、その糸処理の為にウィップフィニッシャーを自作した。単に針金を曲げた道具だが、買えば安い物でも700円、高価な物は2,000円以上する。ここでも金を出さずに汗を出すことに。。。

材料は家にころがっていたステンレス棒とナツメ錘2号4個。ペンチでグリグリ曲げて作った。

その道具で、写真の如くタイイングを完了する。

サビキには目玉(100均)を貼り付けそれらを固定する為にレジンを垂らし、紫外線UVライトで硬化させた。

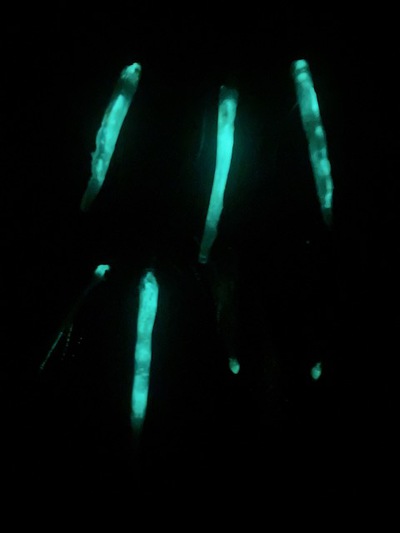

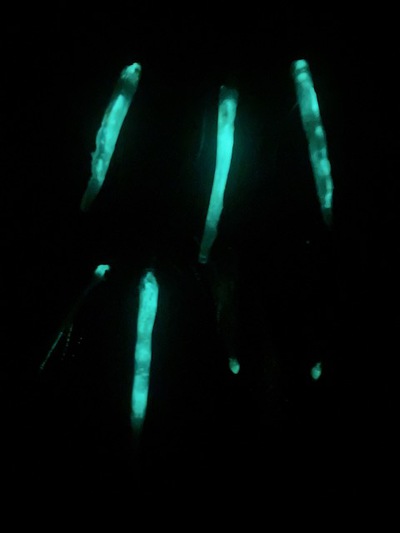

一方、サビキモドキは、頭に当たる部分にアルミホイルをコヨリにして巻き付け目玉を付けて、レジンで固めて、それをシリコーンコーキング剤で魚の胴体を整形した。3個は100均で売っていた蓄光パウダー(蛍光パウダー)をシリコンに混ぜてみた。

完全硬化するまで2日は必要であった。

バリをハサミで整形して完成だ。

しかしながら、整形しても2つとして同じ物は出来ない。こりゃあかなり慣れが必要かも。

何となく愛嬌がある顔をしていると思うのは吾輩だけか??

何だかんだで、十数個作ってみた。

蓄光パウダーは光っている(^^)/

サビキは釣れそうな予感がするが、このシリコンシーラントルアーは普通にワームを使った方が釣れそうに思う。((+_+))

真鯛のノッコミやSLJの時にちょい足しで使ってみようと思う。(^_-)-☆

話は変わるが、前回ウマズラハギ釣りの時寒いので、勿論フィッシンググローブを付けていた。保温の為には5本指を使いたいところだが、餌を針先に付ける為に3本指出しである。ウェットスーツに使う生地で出来ている為に程々保温性はあるのだが、出ている3本指は寒さと濡れで痛く痺れて感覚が全く無くなり、思う様に指が動かず餌を刺すにも苦労した。

帰宅後に完全防寒防水で指先が使えるグローブは無いかと探したが、ルアー交換が可能な物は有るものの餌付けまで出来そうな物は見当たらない。

そこで、こんな方法を試してみた。

極薄天然ゴム手袋を付ける。

その上から従来の指出しグローブを付ける。

餌付けは、出来る!!!水に濡れても保温性は結構保たれる。破れる可能性は有るが、複数枚持参すればその都度付け替えれば問題は解決する。次回極寒釣りで試してみようと思う。

さりとて、早く暖かくなって欲しい。(#^.^#)

「春~よ来い早~く来い」である。

そこで、ジギングサビキやサビキモドキ(以下シリコンシーラントルアー)を作ってみた。

一つは、鯵用サビキ(管付きチヌ3号)で、もう一つはフィッシュイーター用のシリコンシーラントルアー(管付きチヌ6号)だ。

YouTubeでTrojs Fishingというのでシリコンで作ったシラスの様なルアーをサビキの様に使って釣りをしているのを観た。

これを真似てみようと思ってチャレンジする為にシリコンのシラスを作ってみることに。

作り方は途中まで同じで、主材料は、釣り針、ミシン糸、フラッシャー、で個別にハゲ皮、アルミホイル、シリコンコーキング剤等々だ。

タイイングバイスを持っていないのでネットで観た、なんちゃって100均タイイングで針にミシン糸で下巻きして、フラッシャーを結びつける。アシストフックを作る要領だ。

フェザーも偶々家に有ったのでそれも作ってみた。(^^♪

サビキはハゲ皮を付け、シラス(Smelt)はフラッシャーを魚の背骨の様に棒状に束ねて瞬間接着剤で固めるのだ。

ミシン糸でタイイングするのだが、最終的にはハーフヒッチやエンドノットで締めくくる。

そこで、その糸処理の為にウィップフィニッシャーを自作した。単に針金を曲げた道具だが、買えば安い物でも700円、高価な物は2,000円以上する。ここでも金を出さずに汗を出すことに。。。

材料は家にころがっていたステンレス棒とナツメ錘2号4個。ペンチでグリグリ曲げて作った。

その道具で、写真の如くタイイングを完了する。

サビキには目玉(100均)を貼り付けそれらを固定する為にレジンを垂らし、紫外線UVライトで硬化させた。

一方、サビキモドキは、頭に当たる部分にアルミホイルをコヨリにして巻き付け目玉を付けて、レジンで固めて、それをシリコーンコーキング剤で魚の胴体を整形した。3個は100均で売っていた蓄光パウダー(蛍光パウダー)をシリコンに混ぜてみた。

完全硬化するまで2日は必要であった。

バリをハサミで整形して完成だ。

しかしながら、整形しても2つとして同じ物は出来ない。こりゃあかなり慣れが必要かも。

何となく愛嬌がある顔をしていると思うのは吾輩だけか??

何だかんだで、十数個作ってみた。

蓄光パウダーは光っている(^^)/

サビキは釣れそうな予感がするが、このシリコンシーラントルアーは普通にワームを使った方が釣れそうに思う。((+_+))

真鯛のノッコミやSLJの時にちょい足しで使ってみようと思う。(^_-)-☆

話は変わるが、前回ウマズラハギ釣りの時寒いので、勿論フィッシンググローブを付けていた。保温の為には5本指を使いたいところだが、餌を針先に付ける為に3本指出しである。ウェットスーツに使う生地で出来ている為に程々保温性はあるのだが、出ている3本指は寒さと濡れで痛く痺れて感覚が全く無くなり、思う様に指が動かず餌を刺すにも苦労した。

帰宅後に完全防寒防水で指先が使えるグローブは無いかと探したが、ルアー交換が可能な物は有るものの餌付けまで出来そうな物は見当たらない。

そこで、こんな方法を試してみた。

極薄天然ゴム手袋を付ける。

その上から従来の指出しグローブを付ける。

餌付けは、出来る!!!水に濡れても保温性は結構保たれる。破れる可能性は有るが、複数枚持参すればその都度付け替えれば問題は解決する。次回極寒釣りで試してみようと思う。

さりとて、早く暖かくなって欲しい。(#^.^#)

「春~よ来い早~く来い」である。

2023年01月25日

趣味での創意工夫って楽しいね。その1

今回の寒波は凄い!!寒いのなんの日中でも1度前後、三重県四日市の積雪にびっくり!!

北陸も台風並みの風雪で釣りどころじゃないね。

さて、釣りは釣り針で魚を引っ掛けるという有史前から存在する単純な漁であるはずだが、釣り具メーカーの思惑か釣法がどんどん進化して道具がどんどん変化してくる。

しかしながら、一つの釣法の確立の為にロッド、リール、ライン、ジグ等かなりの道具を買い揃える必要がある。

深追いするとドンドンハマって、総額は結構な金額になるのだ。

年金生活者には、趣味に多額の金を使うわけにはいかない。

金が無いなら、汗か知恵を出さねばならないのが世の常である。

以上が前置きで、以下本論となる。

前のタイラバやビンビンスイッチの真似などその一部であるが、海釣りに行くと何かを必ず海中に奉納してきてしまう。

最も多いのが、タイラバヘッド、メタルジグ、錘などのウェイト関連商品である。

特に岩礁帯での釣りでは、根掛かりロストが非常に多くなる。

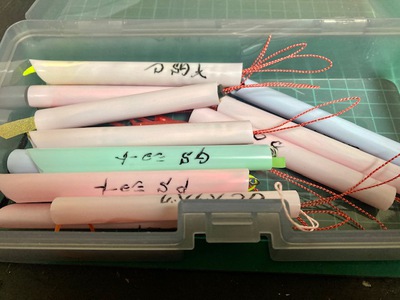

今回は、根掛かりし難い錘作りにチャレンジした。

以前にネットでクネクネするチューブ状のシンカーが根掛かりし難いというのを観た記憶が蘇った。

クネクネを意識して、こんなのを作った。

5号のフロロを撚って、先端を8の字結びして解けない様にガン玉を打った。

端にはスイベルスナップを付ける

シンカーにはナツメ錘を使ってみた号数は何号でも良いが小生は10号を購入した。

ナツメ錘の号数を変えるか、個数を調節すれば釣り場で最も適切なシンカーが得られる。

さてさて実釣でこの目論見は成功するか???

暖かくなったらダウンショットリグで試すのが楽しみだ。

この投稿はその1です。。って事はその2もこの先にあります。

北陸も台風並みの風雪で釣りどころじゃないね。

さて、釣りは釣り針で魚を引っ掛けるという有史前から存在する単純な漁であるはずだが、釣り具メーカーの思惑か釣法がどんどん進化して道具がどんどん変化してくる。

しかしながら、一つの釣法の確立の為にロッド、リール、ライン、ジグ等かなりの道具を買い揃える必要がある。

深追いするとドンドンハマって、総額は結構な金額になるのだ。

年金生活者には、趣味に多額の金を使うわけにはいかない。

金が無いなら、汗か知恵を出さねばならないのが世の常である。

以上が前置きで、以下本論となる。

前のタイラバやビンビンスイッチの真似などその一部であるが、海釣りに行くと何かを必ず海中に奉納してきてしまう。

最も多いのが、タイラバヘッド、メタルジグ、錘などのウェイト関連商品である。

特に岩礁帯での釣りでは、根掛かりロストが非常に多くなる。

今回は、根掛かりし難い錘作りにチャレンジした。

以前にネットでクネクネするチューブ状のシンカーが根掛かりし難いというのを観た記憶が蘇った。

クネクネを意識して、こんなのを作った。

5号のフロロを撚って、先端を8の字結びして解けない様にガン玉を打った。

端にはスイベルスナップを付ける

シンカーにはナツメ錘を使ってみた号数は何号でも良いが小生は10号を購入した。

ナツメ錘の号数を変えるか、個数を調節すれば釣り場で最も適切なシンカーが得られる。

さてさて実釣でこの目論見は成功するか???

暖かくなったらダウンショットリグで試すのが楽しみだ。

この投稿はその1です。。って事はその2もこの先にあります。

2022年12月23日

SLJ??何?

最近ネットで釣り情報を観ているとしばしばSLJと言う文字が目に留まる。

Super Light Jiggingの頭文字を取ったものだ。

ジギングには一時期ハマって100~200gのジグをシャクリまくったものである。

しかし小生にとっては、長時間立ちっぱなしで重いジグをシャクリ続ける事は体力的にもシンドイ。((+_+))

後半は、ベイトロッドに電動リールの高速巻きで対応していた。

ただ、我が家では青物はあまり歓迎されない。また、ハマチクラスは何尾も釣れるので、持ち帰って処理するのも一苦労だ。

そんな訳で、インチクかタイラバに小生のジギングも変化してきた。

このSLJとはどんな釣り方なんだ??Youtubeで観ていた。

ライトタックルで80g迄のジグをタイラバやインチクの様に落としてはただ巻きの釣り方である。

シャクルのは自由だが、その頻度も少なそう。

獲物は、根魚からヒラメや真鯛とあらゆる魚種に対応している。

これなら、老いぼれの小生でも可能だ。(^^)/

タックルも現在保有の物で全てカバー出来る。

100g以上のメタルジグやジギングロッド・キャスティングロッドは使う事が無いと思い手放したが、幸運にも80g以下のメタルジグは多少手元にある。

SLJにチャレンジしてみる価値はあると思った。

Youtubeで良く見かけるのが、ブレードジグだ。これならシャクル必要無く魚にアピール出来る。

先ずは、ブレードジグを作ってみた。

これも、ネットからアイデアを拝借して作成した。

トリプルフックのブレードジグ作成

材料は、トリプルフック、小型ブレード(コロラドブレードが良いそうだ)、クリップ、小型スイベル、スプリットリング、収縮パイプ

クリップを伸ばして先端にスイベルを付けることが出来る様に1㎝程折り曲げる。

写真がピンボケになってしまって解り難いがスイベルを付けてその上から針金とスイベルの回転部分を1つ残して全てを収縮パイプで固定する。(ブレードの可動域を制限してフックにブレードが絡まない様にする)

スイベルを付けた針金をトリプルフックのリングに通してフック側に折り曲げるのだが、出来る限りブレードをフックに近づけ回転出来る様に長さを調節して余分な針金をカットする。

フックのリング側から収縮パイプを被せて固定する。

最後にスイベルにスプリットリングでブレードを取り付けて完成である。

この考案者の話によるとブレードが大きいか、長いかするとショートバイトが多くフッキングしないそうである。

魚はブレードめがけてバイトするので、小型の方が効率的との事である。

SLJで使うか否か不明だが、クリップでスクリューワームホルダーも数個作った。

タイラバで使ってみようと思う。

いやあ、こうして自作してると実釣と同じく釣りしてるって実感しますなああ。(笑)

Super Light Jiggingの頭文字を取ったものだ。

ジギングには一時期ハマって100~200gのジグをシャクリまくったものである。

しかし小生にとっては、長時間立ちっぱなしで重いジグをシャクリ続ける事は体力的にもシンドイ。((+_+))

後半は、ベイトロッドに電動リールの高速巻きで対応していた。

ただ、我が家では青物はあまり歓迎されない。また、ハマチクラスは何尾も釣れるので、持ち帰って処理するのも一苦労だ。

そんな訳で、インチクかタイラバに小生のジギングも変化してきた。

このSLJとはどんな釣り方なんだ??Youtubeで観ていた。

ライトタックルで80g迄のジグをタイラバやインチクの様に落としてはただ巻きの釣り方である。

シャクルのは自由だが、その頻度も少なそう。

獲物は、根魚からヒラメや真鯛とあらゆる魚種に対応している。

これなら、老いぼれの小生でも可能だ。(^^)/

タックルも現在保有の物で全てカバー出来る。

100g以上のメタルジグやジギングロッド・キャスティングロッドは使う事が無いと思い手放したが、幸運にも80g以下のメタルジグは多少手元にある。

SLJにチャレンジしてみる価値はあると思った。

Youtubeで良く見かけるのが、ブレードジグだ。これならシャクル必要無く魚にアピール出来る。

先ずは、ブレードジグを作ってみた。

これも、ネットからアイデアを拝借して作成した。

トリプルフックのブレードジグ作成

材料は、トリプルフック、小型ブレード(コロラドブレードが良いそうだ)、クリップ、小型スイベル、スプリットリング、収縮パイプ

クリップを伸ばして先端にスイベルを付けることが出来る様に1㎝程折り曲げる。

写真がピンボケになってしまって解り難いがスイベルを付けてその上から針金とスイベルの回転部分を1つ残して全てを収縮パイプで固定する。(ブレードの可動域を制限してフックにブレードが絡まない様にする)

スイベルを付けた針金をトリプルフックのリングに通してフック側に折り曲げるのだが、出来る限りブレードをフックに近づけ回転出来る様に長さを調節して余分な針金をカットする。

フックのリング側から収縮パイプを被せて固定する。

最後にスイベルにスプリットリングでブレードを取り付けて完成である。

この考案者の話によるとブレードが大きいか、長いかするとショートバイトが多くフッキングしないそうである。

魚はブレードめがけてバイトするので、小型の方が効率的との事である。

SLJで使うか否か不明だが、クリップでスクリューワームホルダーも数個作った。

タイラバで使ってみようと思う。

いやあ、こうして自作してると実釣と同じく釣りしてるって実感しますなああ。(笑)

2022年11月20日

ビンビンスイッチ風自作タイラバ

ここ2年間ほど全くと言って良いほど海釣りから離れていたが、8月にねむねむさんやbumiさんからイカ釣りのお誘いがあり、それ以来またふつふつと海釣り虫が騒ぎ始めてきた。

前回は、イカ釣りではなく魚釣りに行ったのだが、寒くなって来るのに益々釣り熱は上がる一方である。

どうにもYoutubeでも釣りの動画を見てしまう。(@_@)

最近海釣りを再開してからの話だが、ジャッカルのビンビンスイッチってのがとても良く釣れるとの事らしい。

以前は、タングステンしかなくて100gクラスで5,000円を超える価格で、ビックリ!!((+_+))

アマゾンで調べると鉛タイプが発売になったらしくて最も重いのが120gで2,700円と決してお値打ちなジグではない。

そして。小生の海域は80~100mでより重いウェイトが必要だ。

それに、サゴシやフグが遊んでくれるといつロストするか恐れながら釣りするのも楽しくない。

年金生活者の小生には、手が出ない(-_-)

そこで、アイデアの宝庫のネットをサーフィンすると。。。これまた、素晴らしいアイデアの山である。

それぞれの良いとこ取りで、自作を開始する。

ビンビンスイッチは、普通のタイラバと比較するとワンクラス軽いヘッドでも十分に底取りが出来るらしい。

取り敢えず、25号(94g)50号(188g)のナツメ錘が自宅に有ったので、これで類似品??を作ってみることに。。。。

先ず、0.6mmのステンレス線を中通しの穴に通してアイを作った。

ビンビンスイッチは三分の一程に括れがあり、それが水流に変化を与えている?のかも知れないが、小生の出来る加工は写真まで(-_-)

鋳型を作ってまでは、小生の能力不足である。

一応勝手にカラーリングをして夜光塗料で模様を付けてその上からセルロースセメントでコーティングした。

蓄光が出来ているかテストしてみた。

写真ではここまでだが、何とか発光している。(^^♪

ウェイトの作業はここまでだが、ビンビンスイッチは遊動方式に特徴がある。

今までのタイラバに無いスライドパーツがあるのだ、ここが最も重要パーツだと小生は考える。

ネクタイやフックが絡まない様に、またネクタイやフックが必ずウェイトの上に位置させる為のパーツだと思う。

この微妙な角度もその為で、社外品で販売されているものはその角度を無視している。

0.6mmのステンレス線を所定の角度が出る様に曲げた。

必要な長さに両端を切り、その金具に4mmのプラスティックパイプを合体させます。

糸の結び目を収縮パイプを使って完全固定します。

尚且つ、魚に目立たぬ様に黒で塗装して、レジンでコーティングして強化した。

部品作成は以上で、これから組み立てに入る。

定番カラーの赤とオレンジ(色を塗らないで鉛のままでと、一瞬思ったが、やはり暇つぶしなので。。)

ジャッカルのホームページでビンビンスイッチ専用のネクタイを見て、それも、らしくハサミでジョキジョキと切り出した。

組み立てるとこんな感じだ。

海の中では、こんな感じ??

さてさて、後は実釣を残すのみ。

これで釣れるかああああああ?!

前回は、イカ釣りではなく魚釣りに行ったのだが、寒くなって来るのに益々釣り熱は上がる一方である。

どうにもYoutubeでも釣りの動画を見てしまう。(@_@)

最近海釣りを再開してからの話だが、ジャッカルのビンビンスイッチってのがとても良く釣れるとの事らしい。

以前は、タングステンしかなくて100gクラスで5,000円を超える価格で、ビックリ!!((+_+))

アマゾンで調べると鉛タイプが発売になったらしくて最も重いのが120gで2,700円と決してお値打ちなジグではない。

そして。小生の海域は80~100mでより重いウェイトが必要だ。

それに、サゴシやフグが遊んでくれるといつロストするか恐れながら釣りするのも楽しくない。

年金生活者の小生には、手が出ない(-_-)

そこで、アイデアの宝庫のネットをサーフィンすると。。。これまた、素晴らしいアイデアの山である。

それぞれの良いとこ取りで、自作を開始する。

ビンビンスイッチは、普通のタイラバと比較するとワンクラス軽いヘッドでも十分に底取りが出来るらしい。

取り敢えず、25号(94g)50号(188g)のナツメ錘が自宅に有ったので、これで類似品??を作ってみることに。。。。

先ず、0.6mmのステンレス線を中通しの穴に通してアイを作った。

ビンビンスイッチは三分の一程に括れがあり、それが水流に変化を与えている?のかも知れないが、小生の出来る加工は写真まで(-_-)

鋳型を作ってまでは、小生の能力不足である。

一応勝手にカラーリングをして夜光塗料で模様を付けてその上からセルロースセメントでコーティングした。

蓄光が出来ているかテストしてみた。

写真ではここまでだが、何とか発光している。(^^♪

ウェイトの作業はここまでだが、ビンビンスイッチは遊動方式に特徴がある。

今までのタイラバに無いスライドパーツがあるのだ、ここが最も重要パーツだと小生は考える。

ネクタイやフックが絡まない様に、またネクタイやフックが必ずウェイトの上に位置させる為のパーツだと思う。

この微妙な角度もその為で、社外品で販売されているものはその角度を無視している。

0.6mmのステンレス線を所定の角度が出る様に曲げた。

必要な長さに両端を切り、その金具に4mmのプラスティックパイプを合体させます。

糸の結び目を収縮パイプを使って完全固定します。

尚且つ、魚に目立たぬ様に黒で塗装して、レジンでコーティングして強化した。

部品作成は以上で、これから組み立てに入る。

定番カラーの赤とオレンジ(色を塗らないで鉛のままでと、一瞬思ったが、やはり暇つぶしなので。。)

ジャッカルのホームページでビンビンスイッチ専用のネクタイを見て、それも、らしくハサミでジョキジョキと切り出した。

組み立てるとこんな感じだ。

海の中では、こんな感じ??

さてさて、後は実釣を残すのみ。

これで釣れるかああああああ?!

2022年11月13日

自作タイラバ実釣テスト釣行

今回の投稿は日本語で。。。(^^)/

前投稿の自作タイラバで魚が釣れるかどうかを試す為に11月12日㊏敦賀に釣りに出かけた。

出船は午前6時自宅を午前2時半に出発した。

大抵、釣りの前日は早起きの事と釣りの戦法が頭に残る為になかなか寝付けずに睡眠不足になるのだが、何故か今回は、8時過ぎには就寝し6時間以上睡眠がとれ、お眼眼パッチリの状態で出発できた。

到着は5時過ぎだがまだ真っ暗であった。

ようやく6時過ぎに夜明けになってきた。久々の日の出風景だが季節の移ろいを感じた。

今回のテスト内容は、魚は色盲で姿を色ではなくコントラストで見ているって事なので、タイラバヘッドは塗装していない中通しの鉛玉で行う。

また、スカート(びらびらの細いやつ)は付けずにネクタイのみにしカラーを交換しながらどの色が効果的かをチェックしてみた。

水深は90m程、さて、自作タイラバの一投目、タイラバヘッドは150g(40号)鉛ヘッド、ネクタイは夜光ホワイトである。

着底したら間髪入れず巻き上げる。巻き上げ速度はとりあえず1秒1回転の定速で20m程巻き上げるのだが、7回転目でコツコツとアタリが。。。

じっと我慢で定速で巻き続けるとグンっとティップを締めこむ本アタリだ巻くのを停止せずにそのままロッドをスッと立てると。。乗った!!!

予めドラグは1kgに設定してある。鯛らしいコンコンと引きが有るがラインが出る程の強い引きではない。

25cm程のレンコ鯛であった。

真鯛や甘鯛釣りの常連外道である。まあ、エソやフグでないだけマシである。

少々身が柔らかく真鯛の様な歯ごたえは無いが、刺身もいけるし、塩焼きや干物にすると旨い。

一応一投目で自作タイラバで魚は釣れることは証明できたああああ。(^_-)-☆

その後4回その夜光ネクタイでトライしたが、アタリが無い為、ネクタイを以前70cmクラスを釣った緑色のネクタイに変更するが、これも不発((+_+))

赤にチェンジすると、一発でアタリが有ったが、レンコ鯛の連続で目当ての真鯛は来ない。(-_-)

幸運にも小生の針には掛からなかったが、周りはエソ、キタマクラ、フグと釣れ出した為、3か所ほど船長はポイント変更した。

水深も100m80m70mと変更したが、船中では、甘鯛2尾鯖1尾と揚がっているが、小生の釣れる魚はレンコ鯛専門状態、とほほ。。。。

船長は再びポイントを変更。

小生も、自作タイラバは赤かオレンジ色が最もアタリが多い事やヘッドの色は釣果に影響しないことが判った為、タイラバをインチクに変更してみた。

これが当たった!!!(^^♪

タイラバと同様に着底後素早くリーリング、1mほど底をきった処でゴンと大きなアタリ、ロッドを立ててアワセを入れるとググっと重い!!

大型の甘鯛でも掛かったか??と思ったが、中層にきても甘鯛独特の引きが無く重いままで水面近くまで上がってきた。

釣れたのは、40cm以上はあろう太ったウッカリカサゴであった。

吾輩のいでたちは感染防止、紫外線防止の為であり、見て頂きたいのは、ウッカリカサゴであります。

やはりインチクは根魚に滅法強い!!アオハタにマハタと連続でHitした。

残念ながら自作タイラバで目標の真鯛や甘鯛は釣ることが出来なかったが、レンコ鯛は勘弁してと思うほど釣れたので、まあ、一応成功としましょう。

今夜は夕食にウッカリカサゴのシャブシャブと定番の〆雑炊を頂いた。家内と二人では十分過ぎる程ボリュームであり、

そりゃあ、メッチャクチャ旨かった。

釣りっていいね。(^^♪

前投稿の自作タイラバで魚が釣れるかどうかを試す為に11月12日㊏敦賀に釣りに出かけた。

出船は午前6時自宅を午前2時半に出発した。

大抵、釣りの前日は早起きの事と釣りの戦法が頭に残る為になかなか寝付けずに睡眠不足になるのだが、何故か今回は、8時過ぎには就寝し6時間以上睡眠がとれ、お眼眼パッチリの状態で出発できた。

到着は5時過ぎだがまだ真っ暗であった。

ようやく6時過ぎに夜明けになってきた。久々の日の出風景だが季節の移ろいを感じた。

今回のテスト内容は、魚は色盲で姿を色ではなくコントラストで見ているって事なので、タイラバヘッドは塗装していない中通しの鉛玉で行う。

また、スカート(びらびらの細いやつ)は付けずにネクタイのみにしカラーを交換しながらどの色が効果的かをチェックしてみた。

水深は90m程、さて、自作タイラバの一投目、タイラバヘッドは150g(40号)鉛ヘッド、ネクタイは夜光ホワイトである。

着底したら間髪入れず巻き上げる。巻き上げ速度はとりあえず1秒1回転の定速で20m程巻き上げるのだが、7回転目でコツコツとアタリが。。。

じっと我慢で定速で巻き続けるとグンっとティップを締めこむ本アタリだ巻くのを停止せずにそのままロッドをスッと立てると。。乗った!!!

予めドラグは1kgに設定してある。鯛らしいコンコンと引きが有るがラインが出る程の強い引きではない。

25cm程のレンコ鯛であった。

真鯛や甘鯛釣りの常連外道である。まあ、エソやフグでないだけマシである。

少々身が柔らかく真鯛の様な歯ごたえは無いが、刺身もいけるし、塩焼きや干物にすると旨い。

一応一投目で自作タイラバで魚は釣れることは証明できたああああ。(^_-)-☆

その後4回その夜光ネクタイでトライしたが、アタリが無い為、ネクタイを以前70cmクラスを釣った緑色のネクタイに変更するが、これも不発((+_+))

赤にチェンジすると、一発でアタリが有ったが、レンコ鯛の連続で目当ての真鯛は来ない。(-_-)

幸運にも小生の針には掛からなかったが、周りはエソ、キタマクラ、フグと釣れ出した為、3か所ほど船長はポイント変更した。

水深も100m80m70mと変更したが、船中では、甘鯛2尾鯖1尾と揚がっているが、小生の釣れる魚はレンコ鯛専門状態、とほほ。。。。

船長は再びポイントを変更。

小生も、自作タイラバは赤かオレンジ色が最もアタリが多い事やヘッドの色は釣果に影響しないことが判った為、タイラバをインチクに変更してみた。

これが当たった!!!(^^♪

タイラバと同様に着底後素早くリーリング、1mほど底をきった処でゴンと大きなアタリ、ロッドを立ててアワセを入れるとググっと重い!!

大型の甘鯛でも掛かったか??と思ったが、中層にきても甘鯛独特の引きが無く重いままで水面近くまで上がってきた。

釣れたのは、40cm以上はあろう太ったウッカリカサゴであった。

吾輩のいでたちは感染防止、紫外線防止の為であり、見て頂きたいのは、ウッカリカサゴであります。

やはりインチクは根魚に滅法強い!!アオハタにマハタと連続でHitした。

残念ながら自作タイラバで目標の真鯛や甘鯛は釣ることが出来なかったが、レンコ鯛は勘弁してと思うほど釣れたので、まあ、一応成功としましょう。

今夜は夕食にウッカリカサゴのシャブシャブと定番の〆雑炊を頂いた。家内と二人では十分過ぎる程ボリュームであり、

そりゃあ、メッチャクチャ旨かった。

釣りっていいね。(^^♪

2022年10月30日

Making Tai-Rubber system by myself

In October, the squid went offshore and we could not catch them easily.

However, fish such as sea bream will eat a lot of food in preparation for winter.

Red sea bream is not particularly big, but it is delicious with fat on it.

Therefore, I made a lure called Thai rubber to catch red sea bream.

The photo is a commercially available tie rubber. It costs about 1,100 yen for a set including a 100g tie rubber head (weight), a fishing hook, and a skirt.

I bought everything so far, but I heard from an acquaintance that it is fun to make it myself.

So I decided to make it.

First, make it from the tie rubber head. I made a 60g 80g tie rubber head before.

https://myboatfishing.naturum.ne.jp/e3243504.html

So this time I made 120g and 150g tie rubber heads.

I bought lead balls because I can't shape them.

Drill a 3mm hole and run the plastic pipe through to protect the fishing line.

Apply gesso for better color and let them dry.

This time, I used water-based acrylic paint instead of oil-based paint.

After the paint was dry, I cut out circles from the hologram sheet and pasted them on both sides.

Finally, it was coated with cellulose cement twice. This painting process is the same as the handmade lure I made before.

https://myboatfishing.naturum.ne.jp/e3129814.html

I made a hook to match my necktie and octopus bait.

The needle was tied with a knot and reinforced with a shrink pipe.

I made a 3-needle system.

The next step is attaching hooks, ties, and skirts.

There are various types of ties, skirts, and mounting jigs on the market, but if you buy the head weight and hook as a set, it costs about 1,500 yen.

If I buy several sets of them, it will be a considerable amount of money.

I have time but no money to spend on fun.

A man of great brains had published his know-how.

It was an amazing idea because of the simple and inexpensive way.

I purchased some silicone sheets and cut them to my liking.

The rubber sheet is punched out to a diameter of 7 mm.

I pass the hook line through the rubber sheet, pass the necktie or skirt through the gap between the two lines, and close the rubber sheet.

I have made many hooksets cheaply in this way.

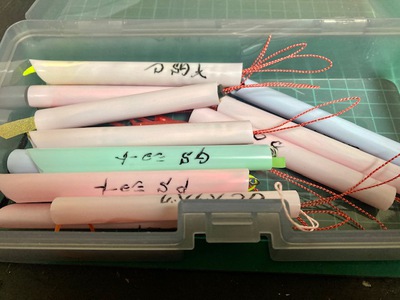

The storage of these hook sets is easy for the hooks to get tangled.

I found another storage idea on Youtube.

It is the use of tapioca straws.

Luckily my hookset fit in the straw.

I got a lot of very cheap tie rubber sets from lots of ideas.

Next is fishing.

When can I use these for fishing?

I would like to use these jigs that I made over time.

I hope that this blog will be able to report good fishing results.

However, fish such as sea bream will eat a lot of food in preparation for winter.

Red sea bream is not particularly big, but it is delicious with fat on it.

Therefore, I made a lure called Thai rubber to catch red sea bream.

The photo is a commercially available tie rubber. It costs about 1,100 yen for a set including a 100g tie rubber head (weight), a fishing hook, and a skirt.

I bought everything so far, but I heard from an acquaintance that it is fun to make it myself.

So I decided to make it.

First, make it from the tie rubber head. I made a 60g 80g tie rubber head before.

https://myboatfishing.naturum.ne.jp/e3243504.html

So this time I made 120g and 150g tie rubber heads.

I bought lead balls because I can't shape them.

Drill a 3mm hole and run the plastic pipe through to protect the fishing line.

Apply gesso for better color and let them dry.

This time, I used water-based acrylic paint instead of oil-based paint.

After the paint was dry, I cut out circles from the hologram sheet and pasted them on both sides.

Finally, it was coated with cellulose cement twice. This painting process is the same as the handmade lure I made before.

https://myboatfishing.naturum.ne.jp/e3129814.html

I made a hook to match my necktie and octopus bait.

The needle was tied with a knot and reinforced with a shrink pipe.

I made a 3-needle system.

The next step is attaching hooks, ties, and skirts.

There are various types of ties, skirts, and mounting jigs on the market, but if you buy the head weight and hook as a set, it costs about 1,500 yen.

If I buy several sets of them, it will be a considerable amount of money.

I have time but no money to spend on fun.

A man of great brains had published his know-how.

It was an amazing idea because of the simple and inexpensive way.

I purchased some silicone sheets and cut them to my liking.

The rubber sheet is punched out to a diameter of 7 mm.

I pass the hook line through the rubber sheet, pass the necktie or skirt through the gap between the two lines, and close the rubber sheet.

I have made many hooksets cheaply in this way.

The storage of these hook sets is easy for the hooks to get tangled.

I found another storage idea on Youtube.

It is the use of tapioca straws.

Luckily my hookset fit in the straw.

I got a lot of very cheap tie rubber sets from lots of ideas.

Next is fishing.

When can I use these for fishing?

I would like to use these jigs that I made over time.

I hope that this blog will be able to report good fishing results.

2022年09月09日

About the way of Squid fishing

Today I thought about how to catch squid.

Although the method of fishing varies slightly depending on the type of squid, it seems that fishing with artificial bait has existed since ancient times.

It’s said to have a long history of more than 300 years, and a squid clinging to a piece of the torch that was burned down by a fishing fire and sinking into the water was the hint.

The bait log is said to have originated in the Nansei Islands (around Amami Oshima) in Kagoshima Prefecture.

Bigfin reef squid fishing is famous as game fishing which uses bait logs in relatively shallow areas.

It’s called the Egging.

About two decades ago, the main squid fishing Swordtip squid, Doryteuthis, and Todarodes were caught by attaching many artificial baits to one line.

But recently, it's called squid metal fishing and has been very popular for game fishing.

I have been hooked on egging for bigfin reef squid for more than 15 years.

It was the first time I bought a small boat for egging.

I wrote about that time on the first page of this blog.

After that, I gradually bought a bigger boat and got a boat class 1 license to operate the boat.

Egging has also changed to squid metal fishing.

I heard that my friend Mr.bumi tried to modify his bait log to make a good result for squid fishing.

So I repainted the old and less-used bait logs with paint today afternoon.

They are black and purple.

I hope these bait logs will give me good results on my next fishing trip.

Although the method of fishing varies slightly depending on the type of squid, it seems that fishing with artificial bait has existed since ancient times.

It’s said to have a long history of more than 300 years, and a squid clinging to a piece of the torch that was burned down by a fishing fire and sinking into the water was the hint.

The bait log is said to have originated in the Nansei Islands (around Amami Oshima) in Kagoshima Prefecture.

Bigfin reef squid fishing is famous as game fishing which uses bait logs in relatively shallow areas.

It’s called the Egging.

About two decades ago, the main squid fishing Swordtip squid, Doryteuthis, and Todarodes were caught by attaching many artificial baits to one line.

But recently, it's called squid metal fishing and has been very popular for game fishing.

I have been hooked on egging for bigfin reef squid for more than 15 years.

It was the first time I bought a small boat for egging.

I wrote about that time on the first page of this blog.

After that, I gradually bought a bigger boat and got a boat class 1 license to operate the boat.

Egging has also changed to squid metal fishing.

I heard that my friend Mr.bumi tried to modify his bait log to make a good result for squid fishing.

So I repainted the old and less-used bait logs with paint today afternoon.

They are black and purple.

I hope these bait logs will give me good results on my next fishing trip.